بخصوص مثلَين في إنجيل لوقا

تمهيد

ليس تعليم المسيح في الرحمة فصلاً من فصول تعليمه. بل لا نخطئ كثيرًا إن جزمنا أنّه صلب ذاك التعليم وغايته. ومع أنّي لا أبتغي البرهان عن ذلك ولا أدّعي علمًا يفوق طاقتي، إلاّ أنّي أرى أنّنا لا نُصيب من الإنجيل فهمًا كافيًا إن لم نبنِ تفسيرنا الكتاب المقدّس على أولويّة الرحمة، لا على المستوى الأخلاقيّ فحسب، بل على المستوى اللاهوتيّ أيضًا، أي مستوى الاختبار الإلهيّ. غايتي من المقالة الحاضرة أن أظهر شيئًا من تعليم المسيح في الرحمة، وذلك عن طريق قراءة مثلين من إنجيل لوقا، اصطُلح على تسميتهما مثل السامريّ الصالح (لوقا 10: 30-37) ومثل الابن الضالّ (لوقا 15: 11-32). غير أنّي لن أبدأ مطالعتي قبل القيام بملاحظتين تمهيديّتين تُعنى أولاهما بتبرير ما جزمته بخصوص محوريّة الرحمة في تفسير الكتاب وتشرح الثانية مكانة الأمثال من تعليم المسيح.

ملاحظة تمهيديّة أولى: الرحمة قلب الكتاب

أبدأ بآية من النبيّ هوشع: “إنّما أريد الرحمة لا الذبيحة، معرفة الله أكثر من المحرقات” (هوشع 6: 6، ضمير المتكلّم يعود إلى الله تعالى). يقتبس يسوع هذه الآية مرّتين في إنجيل متّى. في المرّة الأولى (9: 13) يردّ بها على من يلومه لاتّكائه مع الخطأة والعشّارين. وفي المرّة الثانية (12: 7) يردّ بها على من يلوم تلاميذه لاستهانتهم بشريعة السبت. وفي المرّتين يستخدم الآية في إطار ضرورة فهمها: “هلاّ تتعلّمون معنى الآية…”، “لو فهمتم معنى الآية…”. إنّ استخدام يسوع للآية يكشف لنا دورها في تفسير الشريعة، وكأنه يقرأ وراء كلمة “الذبيحة” كلّ مضمون الدين. فالدين لدى الله ليس شرائع ولا طقوس ولا عقائد، بل هو أوّلاً الرحمة. والإشارة إلى أنّها آية تستدعي الفهم تؤكّد عدم بديهيّتها. وكأنّي بالمسيح يقول: ليس الله كما تظنّون، ولا مشيئته كما تعلّمون. ليس حرف الشريعة معيار حقّها، بل روحها الّذي هو الرحمة. وما هي تلك الرحمة؟ هذا ما سنسعى إلى إظهاره بمثلين من إنجيل لوقا. ولكنّنا نتوقّف قليلاً على الكلمة الّتي يستخدمها هوشع، وهي كلمة “حِسِد” العبريّة. تتنوّع معاني هذه الكلمة الغنيّة، من الرحمة إلى الوفاء فالحبّ. ويشتكي النبيّ من قلّة الحبّ عند الناس فيكتب: “إِنَّ رَحمَتَكم (حِسِد) كغَمامِ الصَّباح وكالنَّدى الَّذي يَزولُ باكِراً.” (هوشع 6: 4، المتكلّم هو الله تعالى). في كلّ هذا النصّ مقارنة بين رحمة الله ورحمة البشر، بين ثبات الأولى في وجه خطيئة الإنسان وهشاشة الأخيرة حتّى أمام الحبّ الإلهيّ. تشكّل هذه المسألة، أعني هشاشة الحبّ البشريّ أمام ثبات الحبّ الإلهيّ، محور المأساة الّتي يرويها الكتاب، ويسمّيها “قساوة القلب”. فنقيض الرحمة قساوة القلب، سواء ظهرت تلك القساوة بشكل حكم على الخاطئ، أو عدم مبالاة بالفقير والضعيف، أو استهانة بكلمة الله، أو عدم فهم مشيئته، أي عدم معرفته. وهكذا تجمع آية هوشع الّتي منها بدأنا بين الرحمة ومعرفة الله. فمن عرف الله حقًّا صار رحيمًا كما أنّ الله رحيم، أي اجتاز هشاشة الحبّ وقساوة القلب إلى أن صار شبيهًا بالله. وهكذا يعلّم يسوع: “كونوا رحماء كما أنّ أباكم رحيم” (لوقا 6: 36). إنّ الربطَ بين الرحمة ومعرفة الله هو ما دفعني للتأكيد أنّ محوريّة الرحمة لا تقتصر على التعليم الأخلاقيّ بل تتعدّاه إلى المستوى اللاهوتيّ، أي مستوى معرفة الله.

ملاحظة تمهيديّة ثانية: مكانة الأمثال من تعليم يسوع

ليس المسيح أوّل من استخدم المثل في الكتاب المقدّس. بل له في ذلك بين الأنبياء سابقون منهم ناثان النبيّ الّذي أرسله الله إلى داود الملك يوبّخه على اتّخاذه امرأة رجل آخر بعد تدبير مقتله (سفر صموئيل الثاني، الفصل 12). روى النبيّ لداود قصّة ظلم في المملكة، فاستشاط الملك غيظًا وقضى بأنّ الظالم يستحقّ الموت. عندها أجابه النبيّ: “أنت هو الرجل”. فالمثل قصّة وهميّة تدفع الإنسان إلى أن يقرّ بنفسه بما هو خطأ وصواب، بدون أن يفرض ذلك عليه أحد. فالمثل لا حكم فيه، بل الحكم للمستمع إذ يضع نفسه حرًّا في داخل المثل. وهكذا مثلا يسوع اللذين نلتفت إليهما في هذه المقالة، ليس فيهما حكم ولا تعليم مفروض، بل يروي كلّ منهما قصّة والمستمع نفسه يأخذ مكانه في القصّة ويحكم كما يريد.

مثل السامري الصالح

25وإِذا أَحَدُ عُلماءِ الشَّريعَةِ قَد قامَ فقالَ لِيُحرِجَ [يسوع]: (( يا مُعَلِّم، ماذا أَعملُ لِأَرِثَ الحيَاةَ الأَبَدِيَّة؟ )) 26فقالَ له: (( ماذا كُتِبَ في الشَّريعَة ؟ كَيفَ تَقرأ؟ )) 27فأَجاب: (( أَحبِبِ الرَّبَّ إِلهَكَ بِكُلِّ قَلبِكَ، وكُلِّ نَفسِكَ، وكُلِّ قُوَّتِكَ، وكُلِّ ذِهِنكَ وأَحبِبْ قَريبَكَ حُبَّكَ لِنَفسِكَ )). 28فقالَ لَه: ((بِالصَّوابِ أَجَبْتَ. اِعمَلْ هذا تَحْيَ )). 29فأًرادَ أَن يُزَكِّيَ نَفسَه فقالَ لِيَسوع: (( ومَن قَريبـي؟ )) 30فأَجابَ يَسوع: ((كانَ رَجُلٌ نازِلاً مِن أُورَشَليم إِلى أَريحا، فوقَعَ بِأَيدي اللُّصوص. فعَرَّوهُ وانهالوا علَيهِ بِالضَّرْب. ثمَّ مَضَوا وقد تَركوهُ بَينَ حَيٍّ ومَيْت. 31فاتَّفَقَ أَنَّ كاهِناً كانَ نازِلاً في ذلكَ الطَّريق، فرآهُ فمَالَ عَنه ومَضى. 32وكَذلِكَ وصلَ لاوِيٌّ إِلى المَكان، فَرآهُ فمَالَ عَنهُ ومَضى. 33ووَصَلَ إِلَيه سَامِرِيٌّ مُسافِر ورَآهُ فأَشفَقَ علَيه، 34فدَنا منه وضَمَدَ جِراحَه، وصَبَّ علَيها زَيتاً وخَمراً، ثُمَّ حَمَلَه على دابَّتِه وذَهَبَ بِه إِلى فُندُقٍ واعتَنى بِأَمرِه. 35وفي الغَدِ أَخرَجَ دينارَيْن، ودَفَعهما إِلى صاحِبِ الفُندُقِ وقال: (( اِعتَنِ بِأَمرِه، ومَهْما أَنفَقتَ زيادةً على ذلك، أُؤَدِّيهِ أَنا إِليكَ عِندَ عَودَتي )). 36فمَن كانَ في رأيِكَ، مِن هؤلاءِ الثَّلاثَة، قَريبَ الَّذي وَقَعَ بِأَيدي اللُّصوص؟ )) 37فقال: (( الَّذي عَامَلَهُ بِالرَّحمَة )). فقالَ لَه يَسوع: (( اِذْهَبْ فاعمَلْ أَنتَ أَيضاً مِثْلَ ذلك )). (لوقا 10: 25-37)

إطار المثل

روى يسوع مثل السامريّ الصالح ليجيب على سؤال أراد به صاحبه إحراجًا له. في الواقع لا يجيب يسوع على أيّ سؤال. فعالم الشريعة يسأل عمّا يجعله مرضيًّا لدى الله، أي عمّا هو البرّ، ما يجعله “يرث الحياة الأبديّة”. ولكنّ يسوع يعيد السؤال إليه: ماذا تقول الشريعة؟ ويضيف: “كيف تقرأ؟” هذا التحديد هو الأساسيّ، فالشريعة ليست حرفًا فحسب، يقرأه الجميع سيّان، بل هي قراءة، موقف اتّخذه ممّا أقرأ. والشريعة ليست مغلقة على أحد، ولكن من يجد فيها طريق الحياة الأبديّة؟ القارئ الّذي يهوى الإجابات الجاهزة بدون أن يجدّ في طلب ما يريد لا ينال من يسوع جوابًا. لا يمتنع عالم الشريعة عن الإجابة، وهو يعرف النصّ المقدّس عن ظهر قلب، فيردّد الوصيّة الأولى، مفتاح تفسير الشريعة كلّها ومعيار فهمها: “أَحبِبِ الرَّبَّ إِلهَكَ بِكُلِّ قَلبِكَ، وكُلِّ نَفسِكَ، وكُلِّ قُوَّتِكَ، وكُلِّ ذِهِنكَ وأَحبِبْ قَريبَكَ حُبَّكَ لِنَفسِكَ”. يثني يسوع على الإجابة ويدفع محاوره إلى الانتقال من الكلام إلى العمل، ومن المعرفة إلى الالتزام: “اعمل هذا تحيَ”. وأمّا عالم الشريعة فيكمل: “من قريبي؟” هوذا السؤال الّذي أراد به إحراج يسوع. فالإجابة ليست بديهيًّة. هل القريب هو ابن شعبي وملّتي؟ هل هو قريب الدم؟ هل هو المؤمن؟ هل هو البارّ؟ وأمّا يسوع فيروي قصّة…

المثل نفسه

إلامَ يرمي يسوع في قصّة السامريّ الصالح؟ على المستمع أن يقرّر بنفسه من أقرب إلى تطبيق الوصيّة الإلهيّة، أهو الكاهن أم اللاويّ أم السامريّ. والّذي يتّضح أنّه الأقرب يكشف عن معنى الوصيّة الحقيقيّ، ويجيب عن السؤال “من هو قريبي؟”. وكيف يقرّر المستمع من الأقرب؟ لا شكّ في أنّ تربويّة المثل تدعو إلى استخدام البديهة، وهي تثق في قدرة البديهة على الاستجابة مع القصد الإلهيّ. أمام المستمع من ناحية كاهن لا يجرؤ على لمس الدم لئلاّ يتنجّس به، هو يمثّل شريعة الطاهر والنجس، شريعة الأحبار. ومن ناحية ثانية رجل ينتمي إلى سبط لاوي، ولاوي هو الوحيد من بني يعقوب الّذي لم ينل لنسله أرضًا حين تحاصص الشعب أرض كنعان، بل كلّف الله الشعب كلّه الاهتمام ببني لاوي، فهذا الرجل يمثّل شريعة التضامن في الشعب الّتي يجعلها سفر تثنية الاشتراع في فم موسى كوصيّة يلقيها على مسامع الشعب قبل دخوله الأرض. ومن ناحية ثالثة أمام المستمع سامريٌّ، والسامريّ لليهوديّ غريبٌ لا قريب. يسوع نفسه، حين شفى عشرة برص وما شكره إلاّ السامريّ في ما بينهم يقول: “أَليسَ العَشَرَةُ قد بَرِئوا؟ فأَينَ التِّسعَة؟ أَما كانَ فيهِم مَن يَرجعُ ويُمَجِّدُ اللهَ سِوى هذا الغَريب؟” (لوقا 17: 17-18). حين عاد الشعب من منفاه في بابل، وجد شعبًا قد استوطن الأرض، ومزج بين عقيدة اليهود وعادات الشعوب، فكان هذا الشعب القاطن في السامرة غريبًا، مبتدعًا، نجسًا، لا شركة له مع شعب الله ولا مكان له في هيكل العليّ. فمَن مِن الثلاثة أقرب إلى أن يرث ملكوت الله لأنّه طبّق الوصيّة؟ لم يجرؤ عالم الشريعة أن يقول “السامريّ”، بل قال: “ذاك الّذي عامله بالرحمة”. إنّ سموّ الرحمة على شريعة الطاهر والنجس وعلى شريعة التضامن القوميّ يجعل من الغريب قريبًا. والسؤال النظريّ: “من هو قريبي؟” تحوّل بالعمق إلى إجابة عمليّة: “اذهب واعمل أنت أيضًا مثل ذلك”. لا تستدعي الوصيّة تحديدًا لمجال تطبيقها، بل هي تدعو إلى خرق الحدود وتحويل الغريب إلى قريب، وهذا الاختراق هو ما تحقّقه الرحمة.

خلاصة

ليست الرحمة مضمون شريعة إلهيّة بحصر المعنى، فالموقف الشرائعيّ يقتضي تحديدًا لمجال تطبيق الوصيّة، ولا يتخطّى حرف الشريعة إلى روح معطي الشريعة. والشريعة مؤدّب ومدرّب، نافعة كلّ النفع للقاصرين، كما يقول القدّيس بولس في رسالته إلى أهل غلاطية. وأمّا من تدرّبت بصائرهم على التمييز فلا يهملون تطلّب الشريعة، على أنّ حرفها لا يعيقهم عن بلوغ روحها. ولا يكتفون بما تتطلّبه الشريعة، وكأنّه مفروض عليهم من الخارج، بل يحرّكهم الروح عينه الّذي أملى الشريعة. وفي مثلنا هذا الروح هو الرحمة.

مثل الابن الضالّ

11وقال: “كانَ لِرَجُلٍ ابنان. 12فقالَ أَصغَرُهما لِأَبيه: يا أَبَتِ أَعطِني النَّصيبَ الَّذي يَعودُ علَيَّ مِنَ المال. فقَسَمَ مالَه بَينَهما. 13وبَعدَ بِضعَةِ أَيَّامٍ جَمَعَ الاِبنُ الأَصغَرُ كُلَّ شَيءٍ لَه، وسافَرَ إِلى بَلَدٍ بَعيد، فَبدَّدَ مالَه هُناكَ في عيشَةِ إِسراف. 14فَلَمَّا أَنفَقَ كُلَّ شَيء، أَصابَت ذلكَ البَلَدَ مَجاعَةٌ شَديدة، فأَخَذَ يَشْكو العَوَز. 15ثُمَّ ذَهَبَ فالتَحَقَ بِرَجُلٍ مِن أَهلِ ذلكَ البَلَد، فأرسَلَه إِلى حُقولِه يَرْعى الخَنازير. 16وكانَ يَشتَهي أَن يَملأَ بَطنَه مِنَ الخُرنوبِ الَّذي كانتِ الخَنازيرُ تَأكُلُه، فلا يُعطيهِ أَحَد. 17فرَجَعَ إِلى نَفسِه وقال: كم أَجيرٍ لَأَبي يَفضُلُ عنه الخُبْزُ وأَنا أَهلِكُ هُنا جُوعاً! 18أَقومُ وأَمضي إِلى أَبي فأَقولُ لَه: يا أَبتِ إِنِّي خَطِئتُ إِلى السَّماءِ وإِلَيكَ. 19ولَستُ أَهْلاً بَعدَ ذلك لِأَن أُدْعى لَكَ ابناً، فاجعَلْني كأَحَدِ أُجَرائِكَ. 20فقامَ ومَضى إِلى أَبيه. وكانَ لم يَزَلْ بَعيداً إِذ رآه أَبوه، فتَحَرَّكَت أَحْشاؤُه وأَسرَعَ فأَلْقى بِنَفسِه على عُنُقِه وقَبَّلَه طَويلاً. 21فقالَ لَه الِابْن: يا أَبَتِ، إِنِّي خَطِئتُ إِلى السَّماءِ وإِلَيكَ، ولَستُ أَهْلاً بَعدَ ذلِكَ لأَن أُدْعى لَكَ ابناً. 22فقالَ الأَبُ لِخَدَمِه: أَسرِعوا فأتوا بِأَفخَرِ حُلَّةٍ وأَلبِسوه، واجعَلوا في إِصبَعِه خاتَماً وفي قَدَمَيه حِذاءً، 23وأتوا بالعِجْلِ المُسَمَّن واذبَحوه فنأكُلَ ونَتَنَعَّم، 24لِأَنَّ ابنِي هذا كانَ مَيتاً فعاش، وكانَ ضالاًّ فوُجِد. فأَخذوا يتَنَّعمون. 25وكانَ ابنُه الأَكبَرُ في الحَقْل، فلمَّا رَجَعَ واقترَبَ مِنَ الدَّار، سَمِعَ غِناءً ورَقْصاً. 26فدَعا أَحَدَ الخَدَمِ واستَخبَرَ ما عَسَى أَن يَكونَ ذلك. 27فقالَ له: قَدِمَ أَخوكَ فذَبَحَ أَبوكَ العِجْلَ المُسَمَّن لِأَنَّه لَقِيَه سالِماً. 28فغَضِبَ وأَبى أَن يَدخُل. فَخَرَجَ إِلَيه أَبوهُ يَسأَلُه أَن يَدخُل، 29فأَجابَ أَباه: ها إِنِّي أَخدُمُكَ مُنذُ سِنينَ طِوال، وما عَصَيتُ لَكَ أَمراً قَطّ، فما أَعطَيتَني جَدْياً واحِداً لأَتَنعَّمَ به مع أَصدِقائي. 30ولمَّا قَدِمَ ابنُكَ هذا الَّذي أَكَلَ مالَكَ مع البَغايا ذَبَحتَ له العِجْلَ المُسَمَّن! 31فقالَ له: يا بُنَيَّ، أَنتَ مَعي دائماً أبداً، وجَميعُ ما هو لي فهُو لَكَ. 32ولكِن قد وَجَبَ أَن نَتَنعَّمَ ونَفرَح، لِأَنَّ أَخاكَ هذا كانَ مَيتاً فعاش، وكانَ ضالاًّ فوُجِد” (لوقا 15: 11-32)

إطار المثل

يأتي هذا المثل في ختام سلسلة من ثلاثة أمثال: مثل الخروف الضائع فمثل الدرهم الضائع فمثل الابن الضائع، أو الضالّ. ومناسبة الأمثال هذه يصفها لوقا في الآيات الأولى من الفصل 15: “وكانَ الجُباةُ والخاطِئونَ يَدنونَ مِنه جَميعاً لِيَستَمِعوا إِلَيه. فكانَ الفِرِّيسِيُّونَ والكَتَبَةُ يَتَذَمَّرونَ فيَقولون: هذا الرَّجُلُ يَستَقبِلُ الخاطِئينَ ويَأكُلُ مَعَهم! فضرَبَ لَهم هذا المثل…” في المثلين الأوّلَين يكتفي المسيح بقصّة قصيرة تحتوي من التفاصيل ما قلّ ودلّ: راعٍ أضاع خروفًا، أو امرأة أضاعت درهمًا، فجدّ كلّ منهما في البحث عن الضائع حتّى إذا وجده تهلّل وفرح، وأشرك جيرانه بفرحه. ويختم يسوع كلا المثلين بشرح قصده: “هكذا يَفرَحُ مَلائِكَةُ اللهِ بِخاطِئٍ واحِدٍ يَتوب.” لا شكّ في أنّ المقصود من المثلين واضح. إنّ موقف التزمّت الّذي يقفه الفرّيسيّون والكتبة (وهم من أبرز ممثّلي الدين الرسميّ وأخلاقيّاته) من الخطأة الّذين يهتمّون لأقوال يسوع مع أنّهم يعرضون عن تعاليم الكتبة، ليتعارض مع موقف “السماء” وملائكة السماء الّتي تفرح بتوبة الخاطئ، وتثني على من يبحث عن الضائع. ثمّ يأتي المثل الثالث، مثلُنا، طويلاً مُفصّلاً، يستعيد عناصر المثلين السابقين من ضياع وبحث ولقيا وفرح، ويخدم الغاية نفسها والمقصد عينه، غير أنّه يبلغ ذروة في الكشف عن منطقَي الرحمة وقساوة القلب، واضعًا المستمعين أمام حالة قلوبهم، فتتغيّر المعادلة بين الخطأة والأبرار، وهذا ما لا يبلغ إليه المثلان السابقان.

المثل نفسه

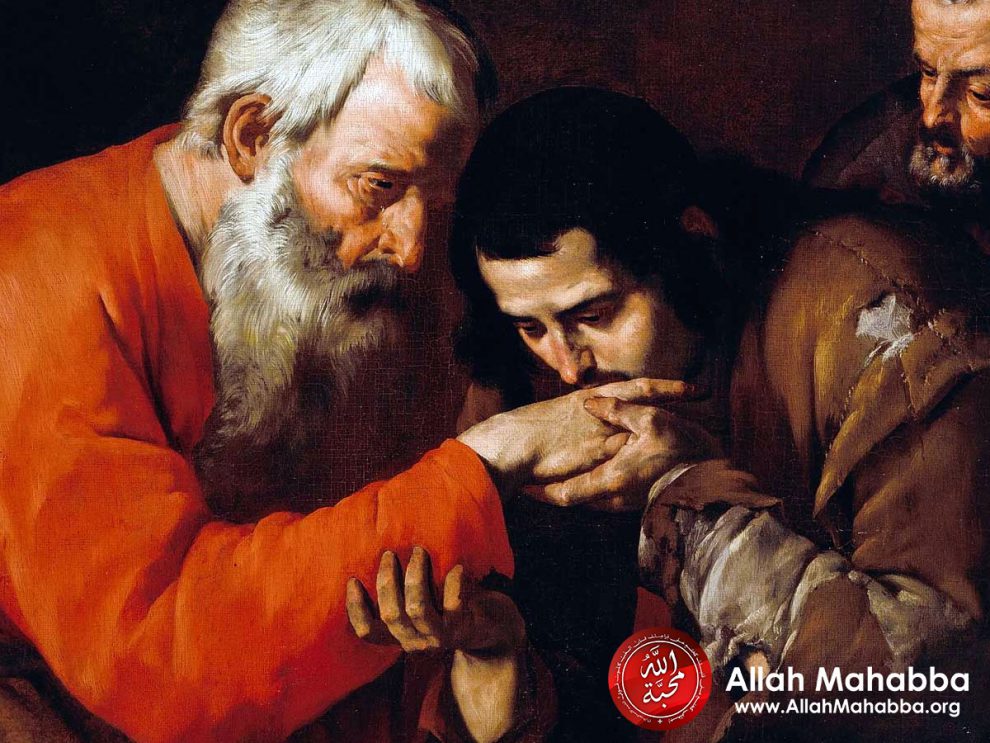

يمثّل ضياع الابن الأصغر مكانة الخاطئين من شعب الله، ولا يبرّر المثل هذا الضياع ولا يقلّل من موقف الخطيئة الّذي سبّبه. على عكس مثل الدرهم الضائع ومثل الخروف الضائع، ليس ضياع الابن الأصغر اتّفاقًا ولا يجعل منه ضحيّة. ما يشدّد عليه المثل هو أنّ الضائع الخاطئ لا يزال ابنًا، بل يستعيد بنوّته حين يعود إلى بيت أبيه. ما من بحثٍ عن الضائع الأصغر في النصّ، فالأب لا يترك ابنه الأكبر ليبحث عن الأصغر، بل لا يمنع صغيره من أن يستبق موته فيطلب حظّه من الميراث وأبوه حيّ. ولكن حين يعود الضائع يفرح الأب بابن كان ضائعًا فوُجد، وكان ميتًا فعاش. ويصف المثل لقيا الأب بالابن بكلمات مؤثّرة، حيث تتحرّك أحشاء الأب بالرحمة، كما لو أنّه يلد ابنه من جديد من رحمٍ يجعل منه أبًا وأمًّا معًا، ويناقض خجل الابن بإعادة علامات الكرامة البنويّة وبالاحتفال. وأمّا تزمّت الكتبة والفرّيسيّين فيمثّله موقف الابن الأكبر الّذي لا يعصي لأبيه أمرًا، لكنّه غير قادر على الاحتفال بعودة أخيه. بهذا الموقف يصير الابن الأكبر هو الضائع، الناقص في الاحتفال. مع هذا الوضع الجديد يأتي البحث عن الضائع. فالأب الّذي لم يترك البيت من أجل أصغره، يترك الاحتفال والخلّان، ويخرج ليجدّ في إثر من أضاع. هو الّذي لم يناقش ابنه الأصغر في شأن ترك البيت يتوسّل إلى بكره أن يفرح معه. وهكذا تنقلب المعادلة بين من هو في البيت ومن هو في خارجه، وكأنّ مجيء الخطأة إلى يسوع هو دعوة موجّهة إلى الكتبة والفرّيسيّين ليعزفوا عن قساوة قلوبهم وينضمّوا إلى احتفال الرحمة الّذي يبهج السماء.

لا يعذر المثل أيًّا من الابنين على قساوة قلبه، ولا يخفّف من حدّة التناقض بين تلك القسوة ورحمة الأب. ولكنّه يشير بوضوح إلى أنّ كرامة الابن لا تنتقص بدخوله في قساوة القلب. ومع أنّه يختارها ولا تقع عليه (أقلّه كما تجري القصّة)، إلاّ أنّ الأب يشبّه قرار ابنه بالضياع والموت، وعودته بقبول أن يولد من جديد فيحيا من جديد. فالابن الأصغر قاسٍ كلّ القساوة إذ يستبق موت أبيه، وكأنّه يأنف من أن يبقى الابن، ويظنّ السعادة في أن يكون هو الأب. لأنّه يرى في الأبوّة الحرّيّة في التصرّف والتملّك قبل أن يرى فيها الرحمة وآلام المخاض. وحين ينكشف له أنّه غير مؤهّل بعد أن يكون أبًا يظنّ أنّه غير مقبول أن يبقى حتّى ابنًا، فيطلب أن يكون أجيرًا لدى أبيه. في الواقع عدم أهليّته ليكون أبًا يأتي من عدم فهمه للأبوّة. فهو حتّى في توبته يرى أولويّة المقتنيات على العلاقات، فميراثه البنويّ قد ضاع، وما تبقّى هو حقّ لأخيه وليس له. وتظهر رحمة الأب بأنّه يضع العلاقات فوق المقتنيات، فليست البنوّة ميراثًا ولا الأبوّة ملكًا. تغلب الرحمة قساوة القلب بتغليب العلاقات على المقتنيات، وحيث يميت الابن أباه رمزيًّا، يلد الأب أبنه مجدّدًا ويهتف: “كان ميتًا فعاش”.

لا يروي المثل خاتمة الحوار بين الأب والابن البكر، فالمستمع يقرّر ما ستكون النهاية، والمثل موجّه إلى من يمثّلهم البكر في القصّة، أعني الكتبة والفرّيسيّين. ولكن الحوار يظهر بوضوح غضب الابن الأكبر. هو الّذي يرى أخاه يحصل على أكثر بكثير من كلّ ما هو اشتهى ولم يجرؤ على طلبه، ولو جديًا يتنعّم به مع أصحابه، وحين أتى الوقت ليجني ثمرة حرمانه بأن يحيا هو ويموت أخوه، هوذا الأخ يرجع، والأب يسامح، والعجل المسمّن يُذبَح. غضب الابن الأكبر هو غضب مَن يقدّم العدالة على الحياة، ويُعطي الأولويّة للشريعة على البشر. وفي هذا الموقف قساوة قلب عنيدة، فليس فيها الانكسار الّذي عرفه الابن الأصغر ففتح له بابًا لاستقبال رحمة الأب. ربّما لهذا يتوسّل الأب إلى ابنه أن يتغلّب على نفسه ويدخل الفرح، ويُعيد إليه منطق البديهة الأخويّة: “أخوك هذا كان ميتًا فعاش، وكان ضالًّا فوُجد.”

خلاصة

إنّ مقاربة الرحمة عن طريق المقارنة مع قساوة القلب تظهر في آن واحد ما تحتويه مواقف البشر من قساوة قلب، وما تتطلّبه معرفة الله من تغيير القلب باتّجاه الرحمة. لا تقتصر الرحمة على مغفرة الإساءة، وإنّما تتعدّاها إلى ما قبل الإساءة، أي إلى الكرامة الأصليّة الّتي ينفيها عن نفسه الخاطئ حين يبتعد عن “البيت” ويكتشف أنّه لم يفقدها في عيني صاحب البيت. والمثل الّذي يكشف للبديهة نوعيّة القبول الّذي يناله الخاطئ في توبته هو مثل العلاقات البيتيّة، الوالديّة. في تلك العلاقات ليس التبادل هو سيّد الموقف، بل يتخطّى الموقف الرحيم كلّ الانتظارات ويخترق مجالات تطبيق الشرائع، وينتظر من الآخر التخطّي نفسه. هكذا يتخطّى الأب الرحيم ما يترجّاه ابنه الأصغر من استقباله لا كابن بل كأجير، ويتخطّى غضب الابن الأكبر بأن يخرج باحثًا عنه، متوسّلاً إليه أن يفرح، وداعيًا إيّاه أن يتخطّى بدوره متطلّبات العدل مفضّلاً عليها الحياة. على المستوى الأخلاقيّ، تقع الرحمة موقع ما لا يمكن المطالبة به، أي تتخطّى مستوى الفضيلة بحصر المعنى، وتتخطّى مجالات تطبيق الشريعة. لذلك لا يمكن استخراج مفهوم الرحمة من الواجب الأخلاقيّ، أي من العقل الأخلاقيّ فحسب. ما يجعل الرحمة ممكنة وحاضرة أمام القرار البشريّ هو اختبار الهشاشة البشريّة، اختبار الاحتياج إليها والحصول عليها من آخر. هذا الآخر يخرج من مجال التبادل المحض ويدخلنا معه في مجال المجّانيّة، وهو مجال الخلق (الولادة الجديدة في مثلنا). وهكذا تتعدّى الرحمة المستوى الأخلاقيّ إلى المستوى اللاهوتيّ، لأنّ الله الخالق هو الوحيد القادر على المجّانيّة. فالآخر الّذي يهب الرحمة هو في نهاية الأمر الرحمن بذاته. وبحضور رحمته في داخل مجالنا البشريّ يجعل رحمتنا ممكنة، وإن بقيت هشّة. لطالما قرأ تلاميذ الإنجيل في صورة الأب الرحيم الله نفسه الّذي لا يكتفي بمسامحة الذنوب بل يعيد للخاطئ وعيه بكرامته الّتي لا ينال منها أيّ ذنب في عيني خالقه. ولعلّ هذه القراءة تجد لها تبريرًا في ذكر فرح السماء في المثلين السابقين، أعني مثل الدرهم الضائع ومثل الخروف الضائع.

خاتمة

إنّ الكتاب المقدّس على تنوّع فنونه الأدبيّة واختلاف ظروف كتابة أسفاره يشكّل في ضمير قارئيه وحدة متكاملة تروي مأساة يختصرها النبيّ هوشع بالمقارنة بين رحمة الله ورحمة البشر. وهي مأساة إله يكشف عن قلبه ليخلّص إنسانًا قسّى قلبه عن فهم التدابير الإلهيّة. وقساوة القلب هذه قد تتّخذ الدين نفسه حجّة لتبرّر ذاتها وتتوارى عن نداء الرحمة الّذي ينكشف على أنّه صوت الله. لهذا لا يتردّد الأنبياء على انتقاد المؤسّسة الدينيّة نفسها حين تصير وسيلة للهروب من نداء الله. يطول بنا المقال إن أردنا إظهار ذلك بالنصوص، ولكنّ ما يهمّنا هو أنّ النصوص لا تُقرأ بدون مقياس يسبر القصد منها، ومقياس الكتاب هو الرحمة الّتي تتخطّى المقاييس، لتحوّل الوصيّة الإلهيّة من أوامر يجب تنفيذها إلى إمكانيّات واسعة يمكن للمصغي تحقيقها في هذا العالم، ليتحقّق المقصد الإلهيّ من خلق إنسان هو على صورة الله قادر على الرحمة.

ليس هذا الوعد حكرًا على صاحب عقيدة، فالسامريّ غريب عن أهل الوعد ولكنّه صار قريبًا لأنّه عامل الغريب بالرحمة، ولا هو حكر على صاحب شريعة، فالابنان تاها عن قلب والدهما بدون أن يتوه قلبه عن أحدهما. وإنّما سامع المثل يتوب إلى ربّه أوّل الراحمين، تعالى جدًّا عن الشرائع والطقوس والعبادات.

تابعوا قناتنا

https://www.youtube.com/channel/UCWTL4VXQh38PrPBZvVSZGDQ

شكراً لزيارة موقعنا وقراءة مقالة “رحمة الله ورحمة البشر” . ندعوك لمشاركة هذه المقالة مع أصدقائك ومتابعتنا على مواقع التواصل الإجتماعي على فيسبوك، انستغرام، يوتيوب وتويتر. نسأل الله أن يضع سلامه في قلبك أينما حللت ومهما فعلت وأن تكتشف أكثر فأكثر في حياتك رحمة الله ومحبّته!